Attualità Domenica 13 Ottobre 2024 ore 07:00

Fattoria di Poggio all'Agnello, breve storia

Lo scrittore Gordiano Lupi nel suo Blog #TuttoPiombino ripercorre la storia di uno dei luoghi del territorio piombinese

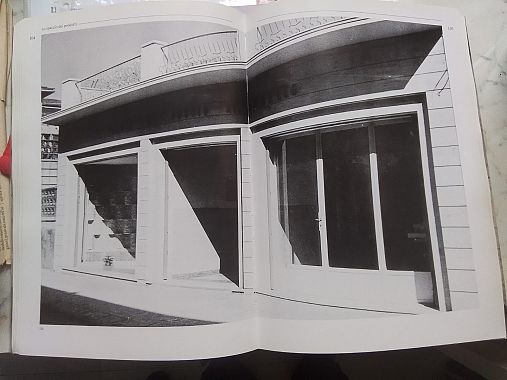

. — Un volume fotografico edito dal Comune di Piombino nel 2003 ci permette di conoscere la storia della Fattoria di Poggio all’Agnello, situata in località Populonia Stazione, adesso scomparsa per far posto a un complesso alberghiero.

Monica Pierulivo in un articolo molto ben strutturato traccia i contorni storici della fattoria, che apparteneva alla tenuta di Populonia, un latifondo della famiglia Desideri, sin dal XVIII secolo. La tenuta di Vignale (proprietà Franceschi di Pisa) era l’altra grande porzione agricola della Val di Cornia, territorio infestato da paludi acquitrinose - da Torre Mozza a Follonica -, con acqua e aria poco salubri.

Siamo nel 1800, paludi e latifondo sono una costante negativa, lo spopolamento pure, i residui di feudalesimo nella lavorazione dei campi sono un’altra piaga. Tutte cose che cambieranno con le prime bonifiche maremmane di Leopoldo II.

La famiglia Desideri - tra le più antiche e nobili della zona di Populonia - è attiva nel Principato di Piombino sin dal 1600 con ruoli amministrativi, oltre a essere proprietaria di molti capi di bestiame e di vasti terreni coltivati a grano e adibiti a pascolo. Tra le molte traversie familiari i Desideri finiscono per stabilirsi a Pisa (proprio come i Franceschi), così le zone di campagna coltivate e adibite a bestiame diventano un vantaggio per Pisa. Giovanni Desideri ritorna a Populonia nel 1800, non in maniera definitiva ma per abitare la tenuta in certi periodi dell’anno, soprattutto migliora lo stato delle coltivazioni e degli allevamenti. Sono ben 1600 ettari, costituiti in gran parte dalla fattoria di Populonia, oltre ad alcune terre acquisite dalla Mensa Arcivescovile e al Paduletto di Vignale (poi ceduto ai Franceschi).

Le terre vengono lavorate secondo il metodo maremmano: poche grandi case di lavorìa - abitate in certi periodi dell’anno per esigenze produttive -, terreni seminati, masserie di vacche, pasture e boschi. Le terre sono divise tra pascolo e lavorativo nudo, con produzione base di grano, viti e olivi. Giovanni Desideri fa costruire a Poggio all’Agnello alcuni edifici che servono come abitazioni per i lavoratori, oltre a diversi edifici rurali: una stalla per 80 buoi da lavoro, un magazzino di grasce e l’abitazione del fattore, un edificio per 96 vitelli e un altro per 80 vacche, con annessi abitazioni e magazzini.

Segnaliamo dalla metà del 1800 un andamento demografico in crescita, con un numero di abitanti che passa da 136 nel 1840 a 395 nel 1881, quasi tutti residenti nel castello di Populonia, alcuni lavoratori precari, braccianti, pastori che provengono dalle montagne pistoiesi. Si tratta spesso di puri lavoranti, che vivono in loco solo per il periodo delle attività agricole, ma lasciano la famiglia nella zona di residenza. Giovanni Desideri è un uomo illuminato, seguace di Bettino Ricasoli, vuol dare nuovo impulso a quelle terre, favorendo innovazione e sfruttamento razionale della campagna. Il proprietario è un vero cultore delle scienze agrarie, inserisce a Populonia la coltivazione del mais (il cosiddetto granone), incrementa l’allevamento vaccino, ovino ed equino.

Una novità prestigiosa è la particolare attenzione che Giovanni Desideri dedica ai cavalli che vincono alcuni premi per la qualità della razza. Giovanni muore nel 1879, eredita Curzio che scompare nel 1900, lasciando tutto nelle mani del figlio adottivo Eugenio Vanni. La proprietà si smembra dopo di lui, divisa tra i sei figli; al solo figlio maschio tocca metà di tutto più la tenuta di Poggio all’Agnello, mentre le cinque femmine si dividono il resto; una delle figlie sposa il barone De Stefano e fa costruire la famosa Villa del Barone. La proprietà viene divisa tra l’azienda Populonia Società Italica, prima amministrata dagli Inghirami di Volterra, poi rilevata dall’avvocato Gasparri a fine anni Trenta.

La fattoria di Poggio all’Agnello, dopo la morte del conte Vanni Desideri, passa nelle mani di un affittuario piemontese, quindi sotto Parodi Delfino (fino al 1972), Moretti (anni 70 - 80) e Valigi. A Poggio all’Agnello solo negli anni Trenta vengono creati i primi poderi e la mezzadria è introdotta nei primi decenni del 1900, mentre a Vignale tale tipo di contratto era già in vigore alla metà del 1800. La figura lavorativa predominante, prima della mezzadria, era quella del bracciante avventizio, ma il nuovo contratto è perfetto per supplire alle carenze di manodopera agricola locale. Quando arriva la mezzadria a Poggio all’Agnello l’agricoltura è da tempo meccanizzata e non si ricorre solo al lavoro della famiglia colonica residente ma anche a manodopera salariata aggiuntiva. La mezzadria si va a inserire in un territorio fortemente industrializzato e la costruzione della ferrovia Cornia - Piombino è utilissima per portare i prodotti agricoli verso la città.

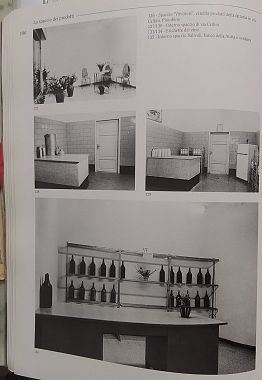

Sono incentivate le produzioni destinate al mercato (sia livornese che piombinese), tra queste cereali e legname, ma anche coltivazioni industriali come barbabietole da zucchero e tabacco (si veda l’edificio chiamato tabaccaia), il grano e il lino, il conservificio e la fabbrica di pomodoro (attiva nel dopoguerra, operante fino agli anni Sessanta). Nei primi decenni del secolo XX la fattoria conta circa 900 ettari, ogni podere ha la sua vigna ma non si produce olio. Testimonianze narrano che la gestione Parodi - Delfino sia la migliore di tutto il Novecento, al punto che la fattoria si fregia del titolo di azienda modello. Narciso Vincitori è uno degli uomini storici a capo dell’azienda, ricordo il suo nome legato a uno spaccio alimentare con sede in via Cellini, a Piombino, nei primi anni Sessanta.

Non è proprio un esempio di padrone democratico: “Farò mettere i fari nei campi, così lavorerete anche di notte!”, è una delle sue frasi memorabili, che descrive bene i rapporti tra proprietari e mezzadri. Vincitori pretende che la vigna venga vangata e poi zappata a mano, senza usare l’aratrino e la vacca; non vuole che si usi la mieti-lega per falciare il grano (è uno spreco di paglia!, dice) ma esige l’uso della falciatrice. “Il mezzadro non deve pensare, ma lavorare!”, è un altro suo motto non proprio liberale.

Va da sé che nel dopoguerra esplodono tutte le rivendicazioni sociali sopite sotto la cenere di un silenzio imposto con la forza e i primi governi democratici cercano di definire in modo più equo la mezzadria. Nasce l’Ente Maremma con la missione di riconvertire i territori di campagna per uso nazionale e regionale, ai fini della ricostruzione, per risanare e valorizzare le zone agricole. Vengono abolite le regalie obbligatorie da fare al padrone per Natale e per Pasqua; si affrontano i problemi di viabilità, acqua potabile e luce; viene eliminato l’obbligo di togliersi il cappello davanti al padrone; si chiedono aumenti salariali per i braccianti e nuove ripartizioni economiche per i mezzadri. Tutte conquiste sociali ottenute grazie ai sindacati, ai partiti di sinistra, alla diffusione delle idee cristiano sociali e liberali, tutte anime della nostra Costituzione Repubblicana.

Negli anni Cinquanta assistiamo a molti scioperi con sospensioni di trebbiature, di raccolta uva e prodotti agricoli, ma il padrone fa resistenza per imporre la sua volontà, chiamando operai agricoli da zone più povere della Toscana (Garfagnana, lucchesia). La storia della lotta per un lavoro dignitoso nei campi è complessa, anche perché nel nostro paese non ci si decide a mettere mano a una vera e propria riforma agraria. In questo quadro deve inserirsi la crisi della campagna con il conseguente spopolamento a favore della città per l’attrazione che esercita la grande industria.

Poggio all’Agnello dà il via a una moderna operazione di lifting: apre gli spacci aziendali che vendono latte, uova, frutta, vino e prodotti dei campi; la coltivazione diviene intensiva e specializzata; il sistema di produzione passa al ciclo completo. La mezzadria ha fine come modello produttivo negli anni Settanta, molti ex mezzadri diventano proprietari, altri affittuari, altri ancora se ne vanno in città e trovano lavoro nelle industrie. Scompare la famiglia patriarcale che vede convivere sotto lo stesso tetto più generazioni, dai bisnonni ai pronipoti. Oggi Poggio all’Agnello è un’area recuperata al turismo con edifici, stanze e annessi agricoli riconvertiti a uso abitativo e per servizi. Adesso non si vedono più mezzadri, né coloni, braccianti o salariati, ma turisti in vacanza …

Per approfondire si consiglia il libro fotografico: Poggio all’Agnello - Populonia - Storia di una fattoria a cura di Mauro Carrara, Claudio Fornai, Roberto Marmugi, Silvano Silvestrini - con introduzione storica di Monica Pierulivo e testimonianza di Piero Feltrin (coltivatore diretto ed ex mezzadro), che sono la base per il nostro articolo - Pag. 300 - Baldecchi e Vivaldi.

Gordiano Lupi

© Riproduzione riservata

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.

Basta cliccare QUI